診療のご案内

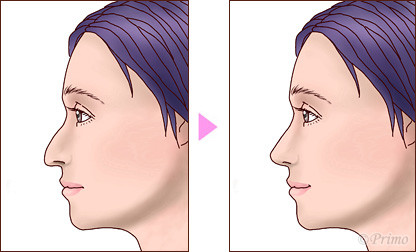

鷲鼻形成術

鷲鼻を削りまっすぐな鼻背に

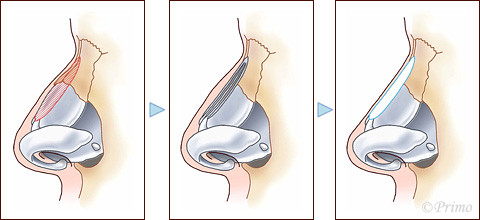

鼻の横のプロフィールで鼻根部から鼻尖にかけての中央で、こぶの様に骨軟骨の出っ張り(ハンプ)がある状態を修正する手術です。

鷲鼻形成術 当院の特徴

オープン法で行います。

ハンプを削り鼻のラインを整えます。

手術は気道の確保を安全に行うため、全身麻酔下におこないます。

院内でCT撮影可能です。これにより迅速な診断が可能で、術後フォローアップにも有用です。

鷲鼻形成術 方法

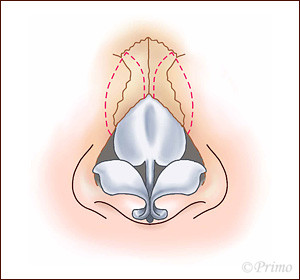

重症の場合、軟骨の切除、骨削りだけでは鼻背が太い鼻になってしまいます。

この場合は鼻骨骨切り術を併せ行い、鼻骨を内側に幅寄せし形態を整えます。

鷲鼻形成術の修正について

- 1他院で鷲鼻形成術を受けたがまだ鷲鼻が残っている。

- 2他院で鷲鼻をまっすぐに整えるために鷲鼻形成術を受けたが反対に陥凹してしまった。

- 3鷲鼻形成術後、鼻背が不自然に台形のようになってしまった。

鷲鼻形成術後の鼻背ラインの変形の調整は、再度鷲鼻形成術を行い調整するか、プロテーゼを用いた修正方法などが提案されます。

鷲鼻形成術の参考文献・論文(references)

Rohrich RJ, Muzaffar AR, Janis JE.Plast Reconstr Surg. 2004 Oct;114(5):1298-308; discussion 1309-12. doi: 10.1097/01.prs.0000135861.45986.cf.PMID: 15457053

Dorsal Hump Reduction and Midvault Reconstruction.

Pyfer BJ, Atia AN, Marcus JR.Clin Plast Surg. 2022 Jan;49(1):81-95. doi: 10.1016/j.cps.2021.07.011. Epub 2021 Oct 9.PMID: 34782142 Review.

Using the Autospreaders as a Cutting Guide for Component Hump Reduction in Rhinoplasty.

Al Jassim A, Moubayed SP.Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022 Sep 20;10(9):e4518. doi: 10.1097/GOX.0000000000004518. eCollection 2022 Sep.PMID: 36148028

Modified Skoog Method for Hump Reduction.

Fuller JC, Hilger PA.Facial Plast Surg Clin North Am. 2021 Feb;29(1):131-139. doi: 10.1016/j.fsc.2020.09.008.PMID: 33220838 Review.

Nuances in component nasal hump reduction.

Sadick H, Rowe-Jones JM, Gassner HG.J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018 Feb;71(2):178-184. doi: 10.1016/j.bjps.2017.10.012. Epub 2017 Oct 20.PMID: 29126760

Understanding Approaches to the Dorsal Hump.

Barrett DM, Casanueva F, Wang T.Facial Plast Surg. 2017 Apr;33(2):125-132. doi: 10.1055/s-0037-1598033. Epub 2017 Apr 7.PMID: 28388791

Ferreira MG, Santos M, E Carmo DO, Fertuzinhos A, E Sousa CA, Santos J, Dourado N, Amarante J.Aesthet Surg J. 2021 Feb 12;41(3):288-300. doi: 10.1093/asj/sjaa221.PMID: 32722776 Clinical Trial.

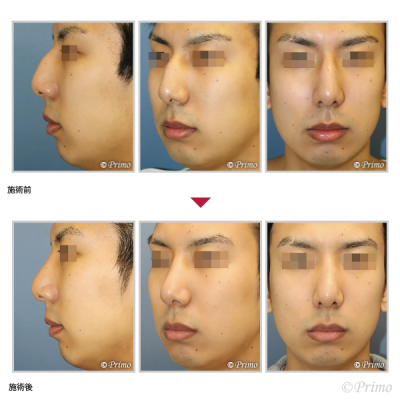

鷲鼻形成術 症例写真

B 整鼻術(鼻骨骨切り術)+鼻中隔延長術+鼻背部軟骨移植術 症例経過写真

術前は鼻骨部分が太く、鼻先も鼻柱が降りてない状態でしたが、 当院で整鼻術+鼻中隔延長術+鼻背部軟骨移植術を行いました。

- 費用(税込、麻酔代別)

- 整鼻術¥660,000

- 鼻中隔延長術¥660,000

- 鼻背部軟骨移植術¥330,000

- リスク・副作用(起こり得る可能性のあること)

- 腫れ、内出血、鼻出血、鼻づまり、鼻柱の傷跡、鼻先、耳介の知覚低下、鼻の傾き、段差、左右差、鼻尖部の挙上ができない

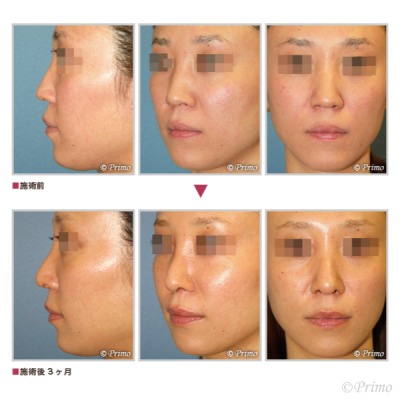

P 整鼻術+鼻中隔延長術+鼻背部軟骨移植術 症例経過写真

鼻筋を通して鼻先を細くしたいというご希望から、 整鼻術+鼻中隔延長術+鼻背部軟骨移植術を行いました。

- 費用(税込、麻酔代別)

- 整鼻術¥660,000

- 鼻中隔延長術¥660,000

- 鼻背部軟骨移植術¥330,000

- リスク・副作用(起こり得る可能性のあること)

- 腫れ、内出血、鼻出血、鼻づまり、鼻柱の傷跡、鼻先、耳介の知覚低下、鼻の傾き、段差、左右差、鼻尖部の挙上ができない

鷲鼻形成術の処置期間・アフターケア

《手術当日》

患部の状態

鼻の形を整え、腫れ・内出血を防ぐため、鼻全体をギプスで固定します。通常7日間固定し、処置の際に丁寧に外しますので、自分では外さないでください。もしも外してしまうと腫れが長引く、鼻先の形が変わってしまう、曲がるなどのリスクが、少し上がってしまいます。

鼻腔内にドレーンと呼ばれる溜まった血液を抜く管を挿入させていただくことがございます。溜まっていらなくなった血液や組織液を排出することで、腫れや内出血を最小限にする大切なものです。ご自身で抜いたり外したりしないでください。通常術後2~3日目に抜去します。

鼻孔にレティナという装具を縫合固定しています。レティナは固定除去後も3~6か月間適宜ご自宅などでご使用いただきます。

鼻腔内も青色の糸で縫合しております。通常は7日目で抜糸となります。

オープンアプローチで行う手術のため、鼻腔内および鼻柱に傷がある状態です。傷はレティナ、ギプスなどで保護しますので、外から見えたり触れることはありません。

麻酔の影響により、のどが痛くなることがございます。通常数日で改善します。

術後処置・アフターケア

手術当日帰宅直前に医師による検診があります。

帰宅直前に新しいドレーンスピッツに交換いたします。

ギプス、レティナの装着状態をチェックいたします。

抗生剤(細菌感染予防のため)・鎮痛剤(通常痛みは軽度ですが、念のため処方しています)・胃薬(鎮痛剤などによる副作用を抑制するため)を術後4日間内服していただきます。

日常生活

ギプスが取れるまでは、顔を水に濡らさないようご注意ください。シャワーは首から下のみ、ドレーンがついている場合は胸より下のみ可能です。入浴は1週間お控えください。顔は拭く程度にしてください。

ギプスがついている間は、洗髪をお控えください。美容室などでギプスを濡らさないように保護できるようでしたら洗髪は可能です。

痛みに関しては、それほど強くないため通常の内服鎮痛剤で十分にコントロールしていただけます。

鼻血や血液が混ざった鼻水が出ることがあります。その際は、鼻をかんだり、ティッシュを詰めたりせず、優しく拭き取るようにしてください。

就寝時はクッション等を用いて上半身を高くして上向きでお休みください。うつ伏せ、横向きでの就眠は鼻にストレスがかかりますので禁止させていただいております。

手術後は腫れの影響で鼻づまりが起こります。元々の鼻中隔軟骨が左右対称ではなく少し傾いていることが多いので、左右どちらかがよりつまりやすくなります。

飲酒・喫煙は1週間程度お控えください。

《翌日~3日目》【点滴のためご来院】

患部の状態

鼻の創部はギプス・レティナを装着された状態です。

腫れのピークの時期です。目元まで腫れる事が多い様です。腫れは7~14日である程度引いてきます。頬にも腫れが生じ、内出血で紫色になったり、黄色になることがございます。

術後処置・アフターケア

手術翌日、必要に応じ2日目以降もドレーンの状態を確認いたします。ドレーンからの排出量が少なくなれば抜去いたします。

手術翌日、2日目に抗生剤の点滴投与をいたします。

ギプス、レティナの装着状態をチェックいたします。

手術当日に処方された内服薬を継続して内服してください。副作用などを疑うような症状があればお申し出ください。

日常生活

首から下のみシャワーを浴びることは可能ですが、入浴は1週間お控えください。

シャワーの際はギプスが濡れないようにご注意ください。

鼻血や血液が混ざった鼻水が出ることがあります。その際は、鼻をかんだり、ティッシュを詰めたりせず、優しく拭き取るようにしてください。鼻をかむことは手術後1ヵ月間はお控えください。

横向きでの就寝、うつ伏せ寝、鼻を強く押さえることは術後3ヵ月間はお控えください。

《7日目》【ギプス除去・抜糸のためご来院】

患部の状態

術後の腫れにより、鼻筋が太い、鼻先が丸いなど不自然さを感じる時期です。経過とともに、必ず腫れが引き改善していきます。

内出血が生じると鼻周囲、頬などが黄色っぽくなります。個人差はございますが、通常1~2週間で自然に吸収され消失します。

一時的に鼻先などの感覚が鈍くなることがございます。経過とともに改善してまいります。

術後処置・アフターケア

医師による診察があります。

鼻を保護しているギプス・鼻孔レティナを取り外します。

鼻柱および鼻腔内の抜糸を行います。

日常生活

術後7日目以降、洗髪・洗顔・入浴が通常通り可能になります。

術後は安静が必要です。激しい運動は1~2か月はお控えください。

就寝時や、ご自宅にいる間は鼻孔レティナを装着してください。

翌日(術後8日目)から創部のメイクが可能です。鼻柱の傷の赤みなどが気になる場合には医療用コンシーラーのご用意がありますのでご相談下さい。

かさぶたは無理に剥がさないでください。

鼻血・鼻水は軽く押さえて拭き取るようにし、綿棒などは使用しないようにしてください。

鼻を触る、うつ伏せ・横向きでの就寝は鼻にストレスがかかるため、術後3か月間はお控えください。

鼻掃除、鼻をかむ事は術後1ヵ月間はしないようにしてください。

《2週間》【検診のためご来院】

患部の状態

腫れや内出血がかなり落ち着いてきます。傷跡の赤みがあるのは通常です。

術後処置・アフターケア

医師による検診があります。

術後処置はございません。

日常生活

鼻をかむなどは術後1ヵ月しないようにしてください。また鼻を触る、うつ伏せ・横向きでの就寝は鼻にストレスがかかるため、術後3か月はお控えください。

就寝時や、ご自宅にいる間は鼻孔レティナを装着してください。

《1・2・3か月》【検診のためご来院】

患部の状態

徐々に完成に近づきますが、まだ浮腫みや腫れがございます。眉間の腫れがやや気になることがありますが、徐々に落ち着きます。

術後処置・アフターケア

医師による検診があります。

術後処置はございません。

日常生活

術後1ヵ月以降は通常通り鼻をかんだり、鼻掃除が可能になります。

鼻を触る、うつ伏せ・横向きでの就寝は鼻にストレスがかかるため、術後3か月間はお控えください。

就寝時や、ご自宅にいる間は鼻孔レティナを装着してください。

《6ヶ月》【検診のためご来院】

患部の状態

ほぼ完成となります。鼻の柔らかさもだんだんと出てまいります。

鼻づまりも改善してまいります。

術後処置・アフターケア

医師による検診があります。

術後処置はございません。

日常生活

すべて通常通り可能ですが、念のため鼻をぶつけたり、潰したりしないよう守るようにしてください。

鼻孔レティナは装着終了となります。

鷲鼻形成術 Q&A

手術後の腫れはどのくらいでひきますか?

術後およそ2週間でひいてしまいます。

お化粧はいつからできますか?

鼻尖の手術後、通常7~10日間ほどギプス固定を行います。ギプス除去後に化粧を行ってもOKです。

移植した骨が動いたり、ずれたりしないですか?

鼻骨骨切りを行った後は骨がしばらく移動しますので、その間はギプスで固定し良い位置に定着させます。術後一度落ち着いた骨が動いたり、ずれたりすることはありません。

手術は痛いですか?

手術は基本的に全身麻酔で行っておりますので、痛みを感じることはありません。

全身麻酔で手術を行う理由はなんですか?

手技が細かく、ポイントの多い手術で、2~3時間ほどの手術時間を要します。その間の気道を確実に確保し、手術を安全に遂行するために全身麻酔で行っております。

大きな痛みを伴う手術ではなく、麻酔の濃度は低く維持されますので、術後2~3時間回復室でお休みいただき帰宅可能です。

傷は目立ちますか?

鷲鼻形成術は、ほとんど鼻の中から手術をおこないますが、一部鼻柱の部分を切開し、術野の展開を行います。鼻柱の傷は正面からは見えにくく、傷も目立ちにくく治る部位といえます。

鷲鼻形成術 料金

| 鷲鼻形成術 | ¥660,000 |

|---|

※価格は全て税込です。

鼻の整形 施術一覧

監修医師

当院の形成外科専門医による監修のもと、医療広告ガイドラインに準じて、WEBサイトを運営しております。